育児休業給付金とは?安心して育児と仕事を両立するための制度

育児休業給付金とは、働く人が赤ちゃんの誕生や育児のために一時的に仕事を休むとき、その間の生活を支えるお金です。雇用保険の制度の一部として、休業中の経済的不安を減らし、育児と仕事の両立を支援することを目的としています。

この制度は、育児によるキャリアの中断を防ぎ、家族が安心して子どもを育てられる環境をつくるための大切な仕組みです。特に最近は、女性だけでなく男性の育児参加を促す方向に大きく変化しています。家族全員で子育てを支え合う社会の実現が目標です。

2025年4月からは、この制度がさらに進化します。新たに「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が加わり、休む・復職する・時短で働くという各場面でサポートを受けられるようになります。これにより、子育てと仕事の両立がより柔軟で安心なものになるのです。

2025年に始まる2つの新しい給付金

出生後休業支援給付金

赤ちゃんが生まれてから8週間以内に育児休業を取る人に支給される新しい給付金です。夫婦の両方が14日以上の育休を取る場合に支給され、給付率は休業前の給料の13%。既存の育児休業給付金(67%)と合わせると、非課税扱いで実質「手取り100%」になります。つまり、収入がほとんど減らない形で育休を取ることができる仕組みです。

この制度は特に男性の育休取得を促進する目的があり、短期間の育休でも安心して取得できるように設計されています。

育児時短就業給付金

育休後に職場へ戻ったあと、または育休を取らずに育児のために短時間勤務をする人に支給される給付金です。短時間勤務中の給料の10%が支給されるため、収入の減少を補うことができます。これにより、子育て中でも無理のない働き方を続けやすくなります。

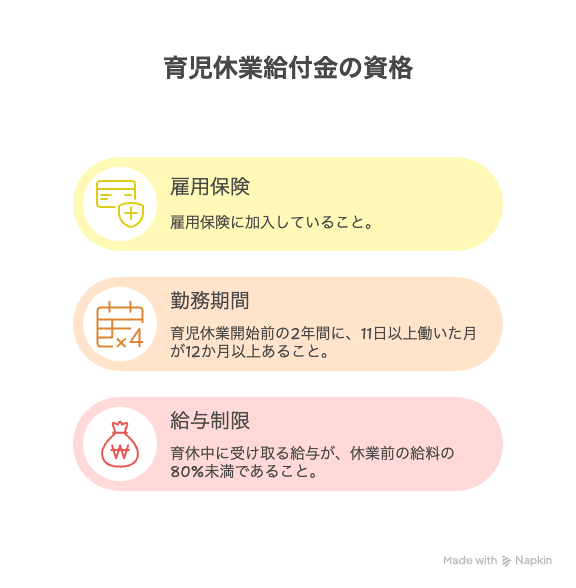

育児休業給付金をもらうための条件

育児休業給付金を受け取るためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

- 雇用保険に加入していること

- 育児休業開始前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること

- 育休中に受け取る給与が、休業前の給料の80%未満であること

これらを満たせば、育児休業の最初の180日間は給料の67%、181日目以降は50%が支給されます。正社員だけでなく、パートや契約社員も条件を満たせば対象になります。幅広い働き方を支える制度といえます。

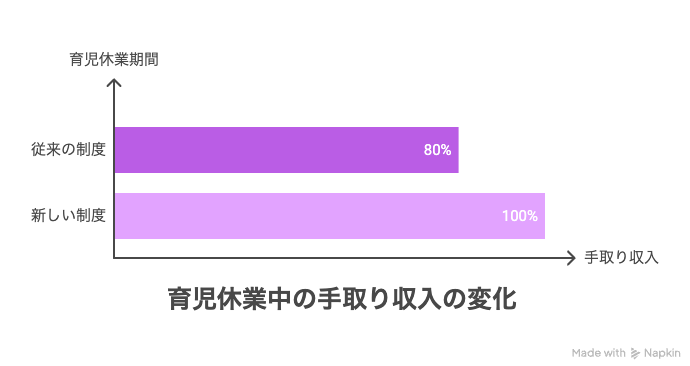

「手取り10割」が実現する仕組み

従来の制度では、育休中に受け取れるのは給料の67%でしたが、非課税かつ社会保険料が免除されるため、実際の手取りは約80%程度でした。2025年4月からは、ここに「出生後休業支援給付金」(13%)が追加され、合計で手取りベースがほぼ100%になります。つまり、育休を取っても実質的な収入減がないのです。

これにより、「育休を取ると生活が苦しくなる」という不安が大きく軽減されます。特に男性にとって、短期間の育休を取りやすくなる大きな後押しになるでしょう。これからは「育休は女性が取るもの」ではなく、「家族全員で活用するもの」という考え方が当たり前になっていくはずです。

税金と社会保険料の仕組みを理解しよう

育児休業給付金と出生後休業支援給付金は非課税です。つまり、所得税や住民税の対象にはなりません。また、育休中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。この免除期間は年金を払ったとみなされるため、将来の年金額が減ることもありません。

さらに「月末要件」というルールがあります。休業期間中に月末が含まれていれば、その月の保険料が免除されます。もし同じ月内で14日以上休んでいれば、月末に職場復帰しても免除対象となります。少しの工夫で経済的に有利になるので、育休期間を計画的に設定することがおすすめです。

育休を延長したいときの注意点

育児休業給付金は原則として子どもが1歳になるまでが対象ですが、保育園に入れないなどの事情がある場合は最長2歳まで延長できます。

ただし、2025年4月以降は延長の条件が厳しくなります。「子どもの1歳の誕生日の前日までに保育園などの利用申込みをしていること」が必要です。申し込みを忘れてしまうと延長が認められない可能性があるため、早めの準備が大切です。申込書のコピーや保留通知書など、証明書類の提出も求められるため注意しましょう。

企業と働く人の準備と対応

企業は、制度改正に合わせて就業規則や社内制度を整備する必要があります。新しい給付金制度の内容を従業員にわかりやすく説明し、男女ともに育休を取りやすい職場づくりを進めることが重要です。特に男性社員の育休取得を前提にした人員計画やサポート体制を整えることが求められます。

一方で、従業員も申請期限をしっかり守ることが大切です。育休開始から4か月後の月末までに申請を行う必要があります。遅れると給付金を受け取れない可能性があるため、早めの行動がポイントです。ハローワークや会社の人事担当者と連携して、必要書類を準備しておきましょう。

まとめ:家族と社会を支える育児休業給付金の未来

2025年の制度改正は、育児休業給付金をより公平で実用的な制度に変える大きな一歩です。お金の心配を減らし、安心して育児に専念できる環境をつくることで、働く人が「育児か仕事か」を選ばなくてもよい社会を目指しています。

企業にとっても、育児支援を充実させることは人材の定着や企業イメージの向上につながります。これからの時代、「育児を理由にキャリアをあきらめない」社会を実現するために、制度を正しく理解し、積極的に活用していきましょう。

コメント